Découvrez La Vénération De La Patroonheilige Prostituee À Travers Différentes Cultures Et Comment Elle Influence La Perception Des Travailleuses Du Sexe Mondialement.

**la Patronne Des Prostituées À Travers Les Pays** Comparaison Des Vénérations Dans Diverses Cultures.

- Les Figures Emblématiques De La Prostitution À Travers Le Monde

- Comment La Religion Influence Le Statut Des Prostituées

- Les Différences Culturelles Dans La Vénération Des Prostituées

- La Législation Sur La Prostitution Et Ses Impacts Sociaux

- Témoignages Et Récits De Vie Des Travailleuses Du Sexe

- Le Rôle Des Mouvements Féministes Et Leur Influence Culturelle

Les Figures Emblématiques De La Prostitution À Travers Le Monde

À travers les âges et les cultures, certaines figures emblématiques de la prostitution ont émergé, marquant les esprits et les récits. Pensez à la célèbrissime Merrie, qui, dans l’Egypte antique, était honorée comme une déesse de l’amour et de la beauté. Son image, souvent associée aux plaisirs de la vie, a permis de normaliser certaines pratiques, reflétant une société où le sexe et la dévotion coexistaient harmonieusement. Le Japon, avec ses geishas, offre une autre perspective, où la prostitution était parfois couplée à l’art et à la culture, transformant les travailleuses du sexe en figures vénérées, des véritables élixirs de la société. Cependant, malgré cette vénération, il reste des stéréotypes, allant d’une vision romantique à des jugements parfois négatifs qui subsistent encore aujourd’hui.

En Europe, au fil des siècles, la perception des prostituées a fluctué. Les courtisanes de la Renaissance, acclamées pour leur intellect autant que pour leur beauté, ont souvent été les muses de grands artistes, témoignant de la capacité de ces femmes à naviguer entre les mondes de la precarité et de l’élégance. En revanche, au XIXe siècle, la montée des puritains a entraîné une stigmatisation significative, infligeant des peines sociales aux travailleuses du sexe. Ainsi, bien que des figures marquantes aient existé et soient célébrées, la réconciliation entre la vénération et la stigmatisation des prostituées est complexe. La continuité de cette dichotomie se retrouve souvent dans les politiques modernes, où les lois et les attitudes envers les femmes de ce secteur varient, reflétant des défis sociaux persistants.

| Pays | Figure Emblématique | Contexte Culturel |

|---|---|---|

| Égypte | Merrie | Déesse de l’amour |

| Japon | Geishas | Art et culture |

| France | Courtisanes | Renaissance |

Comment La Religion Influence Le Statut Des Prostituées

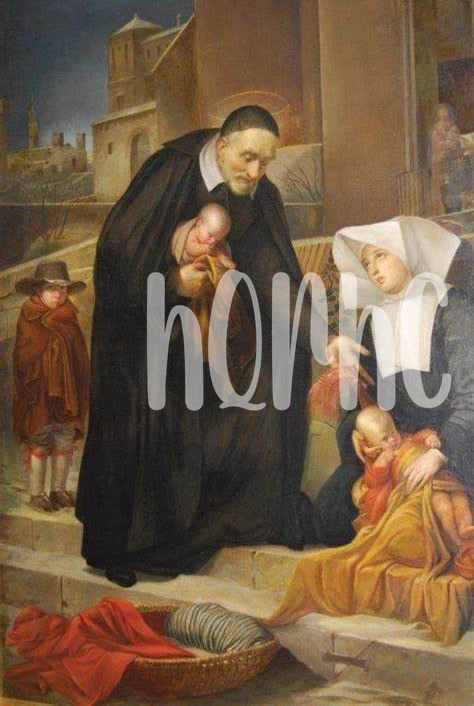

La religion joue un rôle fondamental dans la perception et le statut des prostituées à travers le monde. Dans de nombreuses cultures, certaines figures peuvent être considérées comme des patronnes des prostituées, offrant une légitimité là où la société stigmatiserait autrement ces femmes. Par exemple, en Espagne, la vénération de la patronne des prostituées, Sainte Marthe, est une tradition qui remonte à des siècles. Dans ce contexte, cette figure est célébrée et respectée, offrant aux travailleuses du sexe non seulement une protection spirituelle, mais aussi un lieu de recueillement. À l’opposé, dans des croyances plus conservatrices, comme celles véhiculées par certaines interprétations de l’islam ou du christianisme, la prostitution est souvent condamnée et associée à des péchés, ce qui rend le statut des prostituées extrêmement précaire.

L’influence religieuse sur la société se manifeste aussi à travers la législation et les normes culturelles qui en découlent. Là où certaines religions autorisent ou même bénissent la prostitution, d’autres imposent des restrictions sévères qui pénalisent les femmes concernées, les rendant vulnérables à la violence et à la discrimination. Ce phénomène de vénération ou de condamnation est révélateur de la dualité de la société face à la question de la sexualité et du corps féminin. Les récits de vie des travailleuses du sexe révèlent souvent cette tension entre l’acceptation et la réprobation, illustrant comment les croyances religieuses façonnent leur quotidien, tout en leur offrant parfois des espaces de soutien insoupçonnés où elles peuvent revendiquer leurs droits et leur dignité.

Les Différences Culturelles Dans La Vénération Des Prostituées

Au fil des siècles, la vénération des travailleuses du sexe a pris des formes diverses selon les cultures. En voici une illustration marquante : en Italie, Sainte Nicolas, souvent regardée comme le patroonheilige prostituee, est considérée comme la protectrice des prostituées. Sa célébration illustre un respect paradoxal ; bien que la prostitution soit stigmatisée, cette figure ecclésiastique leur offre une certaine dignité et protection spirituelle. Cela contraste avec certaines cultures asiatiques où les figures spirituelles, telles que les geishas au Japon, sont respectées et célébrées pour leur raffinement et leur art, mais où la prostitution, elle-même, est souvent vue sous un jour négatif.

En Afrique de l’Ouest, la vénération prend parfois des formes plus rituelles. Certaines communautés honorent les femmes qui occupent ce métier comme des gardiennes de traditions ancestrales. Elles sont perçues comme des intermédiaires entre le monde matériel et spirituel, et leur rôle est intégré dans des rituels qui célèbrent la fertilité et la prospérité. Cela met en évidence une pratique culturelle forte qui résiste aux perceptions négatives souvent associées à la profession.

Dans d’autres parties du monde, les femmes exerçant ce métier sont parfois perçues comme des victimes à sauver. Cette vision peut mener à la création d’institutions et de programmes d’assistance, mais elle peut également réduire leur humanité à une simple statistique. Une approche à deux facettes se développe alors, troquant le besoin de dignité pour un cadre de salvation, laissant peu de place à la réalité de leur vie quotidienne.

En somme, la façon dont les sociétés vénèrent ou réprouvent les travailleuses du sexe démontre combien les valeurs culturelles, religieuses et sociales sont imbriquées. Analyser ces dynamiques offre une perspective enrichissante sur la condition humaine et les luttes pour la reconnaissance des droits de chaque individu, indépendamment du choix de leur carrière.

La Législation Sur La Prostitution Et Ses Impacts Sociaux

La question de la prostitution est souvent entourée de mystère et de tabous, mais la législation qui l’entoure peut être révélatrice des valeurs sociétales. Dans certains pays, la prostitution est totalement criminalisée, ce qui entraîne une stigmatisation accrue des travailleuses du sexe et limite leur accès aux services de santé. Paradoxalement, cette approche peut parfois conduire à des conditions de vie plus dangereuses, où la recherche de sécurité devient une priorité. Quand on parle de la patronne des prostituées, on pense souvent à des figures emblématiques qui, par leur résilience, déjouent les lois et les préjugés.

En revanche, d’autres nations optent pour une régulation plus permissive, où la prostitution est reconnue comme un travail légitime. En Suède, par exemple, le modèle du “client criminel” a été adopté, criminalisant l’achat de services sexuels tout en décriminalisant ceux qui les vendent. Cette approche vise à réduire la demande tout en protégeant les femmes. Cependant, certains critiquent cette méthode, arguant qu’elle peut conduire à un déplacement de la prostitution vers des zones moins contrôlées, augmentant ainsi les risques d’exploitation.

Les enjeux liés à la santé publique sont souvent au cœur des débats. Dans les pays où une réglementation stricte est appliquée, il est crucial de s’assurer que les travailleuses du sexe aient accès aux services de santé appropriés. Dans ce contexte, les initiatives de sensibilisation et d’éducation peuvent jouer un rôle clé. D’ailleurs, dans ces discussions, le mot “elixir” fait souvent référence aux mesures de prévention et de conditionnement dans la santé reproductive.

Ainsi, comprendre ces dynamiques législatives et sociales permet d’éclairer le véritable visage de la prostitution. Les impacts sont à la fois profonds et variés, touchant non seulement les travailleuses, mais également la société dans son ensemble. Les récits de vie, souvent ignorés, résonnent comme un cri de détresse ou d’espoir, offrant une vision nuancée de ce débat complexe.

Témoignages Et Récits De Vie Des Travailleuses Du Sexe

Les témoignages de travailleuses du sexe révèlent des histoires poignantes et variées qui mettent en lumière leur quotidien, leurs luttes et leurs rêves. Que ce soit à Amsterdam, où la prostitution est légalisée, ou à Mumbai, où les tabous persistent, chacune a un récit à raconter. Certaines se décrivent comme des entrepreneuses indépendantes, embrassant leur autonomie tout en jonglant avec les défis économiques de leur milieu. D’autres parlent de la pression des pandits et des normes culturelles, ressentant une culpabilité liée à leur activité. Dans ce contexte, la figure de la patroonheilige prostituee est souvent évoquée ; elle incarne une source d’inspiration et de force pour beaucoup. Ces récits donnent une voix à des femmes souvent invisibilisées, rappelant au monde que leur expérience doit être reconnue et respectée.

En outre, les divers parcours de vie offrent un aperçu fascinant des différents environnements dans lesquels ces femmes évoluent. Pour certaines, le métier est une nécessité économique, tandis que pour d’autres, il représente une forme d’affranchissement face à des systèmes oppressifs. Les histoires de solidarité, de communautés qui se forment, et même de l’usage de substances comme les “happy pills” pour faire face au stress quotidien, illustrent la complexité de cette réalité. Les témoignages permettent d’appréhender la diversité des expériences et des perceptions, et offrent un éclairage indispensable pour comprendre les dynamiques de la prostitution dans une perspective humaniste.

| Pays | Culture | Aperçu des témoignages |

|---|---|---|

| Amsterdam | Libéralisme | Autonomie et entrepreneuriat |

| Mumbai | Traditionnel | Pression sociale et culpabilité |

| Séoul | Modernité et tabous | Solidarité entre travailleuses |

Le Rôle Des Mouvements Féministes Et Leur Influence Culturelle

Les mouvements féministes ont été des acteurs clés dans la lutte pour les droits des travailleuses du sexe, cherchant à remettre en question les stéréotypes négatifs qui les entourent. Dans de nombreuses cultures, le discours féministe a permis de mettre en lumière la réalité de ces femmes, souvent victimes de marginalisation. En soulignant le besoin de respect et de dignité, ces mouvements ont œuvré pour que les travailleuses du sexe soient perçues comme des individus à part entière plutôt que comme de simples objets de désir. Leurs efforts visent à combattre les préjugés, tout en proposant des alternatives à la criminalisation, comme une approche de décriminalisation totale.

De plus, le féminisme intersectionnel a introduit une nuance nécessaire dans la compréhension des défis uniques auxquels sont confrontées les travailleuses du sexe. Par exemple, les femmes issues de minorités ethniques peuvent rencontrer des obstacles supplémentaires qui exacerbent leur vulnérabilité. Cette approche met en avant l’importance du consentement et de la voix des travailleuses du sexe dans la discussion législative, permettant de se prémunir contre une vision monolithique de leur expérience. Ainsi, l’influence culturelle des mouvements féministes permet également de créer un espace de dialogue où leurs histoires peuvent être entendues et comprises.

Enfin, les féministes commencent à s’attaquer à des questions comme la santé et le bien-être des travailleuses du sexe, en les aidant à obtenir des ressources et des soins médicaux adaptés. Des initiatives telles que des “Pharm Parties” ou des événements de sensibilisation sur les “happy pills” se conjuguent à une meilleure reconnaissance de leurs droits en matière de santé reproductive. En dévoilant les défis de cette profession, elles participent à un changement de mentalité. De la sorte, le féminisme joue un rôle essentiel dans la redéfinition de la beauté de la lutte pour les droits humains des travailleuses du sexe, tout en s’attaquant à des injustices plus larges à l’échelle sociétale.