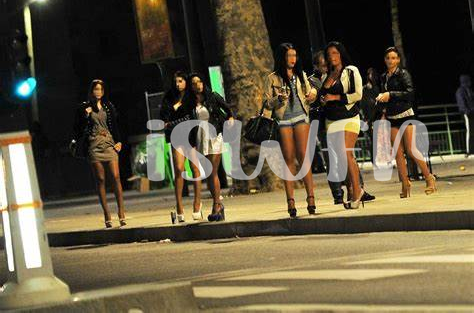

Découvrez L’analyse Cruciale Des Droits Fondamentaux Des Prostituées Rn 10, Abordant Les Enjeux De Leur Dignité Et De Leur Sécurité Dans Un Débat Brûlant.

**prostitution Et Droits Humains : Un Débat Brûlant** Analyse Des Droits Fondamentaux Des Travailleuses Du Sexe.

- L’évolution Historique De La Prostitution Et Des Droits Humains

- Les Droits Fondamentaux Des Travailleuses Du Sexe

- La Stigmatisation : Un Obstacle Aux Droits Des Travailleuses

- Les Lois Sur La Prostitution : Approches Variées Dans Le Monde

- Témoignages : Expériences Vécues Des Travailleuses Du Sexe

- Le Rôle Des Organisations Dans La Défense Des Droits Des Travailleuses

L’évolution Historique De La Prostitution Et Des Droits Humains

La prostitution, un phénomène aussi ancien que l’humanité elle-même, a évolué au fil des siècles en réponse aux changements sociaux, culturels et législatifs. Dans l’Antiquité, les travailleuses du sexe faisaient souvent partie intégrante des rituels religieux et des sociétés, parfois célébrées comme des prêtresses. Cependant, avec l’engouement pour les idées morales et les doctrines religieuses, la perception de la prostitution a commencé à changer. Au Moyen Âge, par exemple, une profonde stigmatisation a été instaurée, et les femmes qui se livraient à cette profession étaient souvent considérées comme des dépravées. Ce changement de mentalité a impacté le respect des droits humains, avec des idéologies dominantes qui ont souvent ignoré la dignité et les droits fondamentaux des travailleuses du sexe.

Dans le contexte moderne, le débat sur la prostitution et les droits humains est devenu de plus en plus pressant. Les mouvements féministes, les groupes de défense des droits humains et diverses organisations non gouvernementales se sont mobilisés pour redonner une voix à ces femmes, menant à un changement dans la perception sociétale. Cependant, il reste encore de nombreux défis, notamment la stigmatisation qui persiste et les législations souvent archaïques qui ne tiennent pas compte des droits individuels des travailleuses. Les lois varient considérablement d’un pays à l’autre, reflétant une gamme d’approches, de la pénalisation à la décriminalisation. Ce tableau complexe des droits humains et de la prostitution est essentiel pour comprendre pourquoi le débat est si brûlant aujourd’hui.

| Époque | Perception de la Prostitution | Droits Humains |

|---|---|---|

| Antiquité | Acceptée et intégrée dans la société | Reconnaissance variable |

| Moyen Âge | Stigmatisation et dévaluation | Violation fréquente des droits |

| Époque moderne | Débat et réévaluation | Lutte active pour les droits |

Les Droits Fondamentaux Des Travailleuses Du Sexe

Les droits des travailleurs du sexe sont souvent invisibilisés dans les discussions sur les droits humains. Pourtant, ces droits sont cruciaux pour garantir leur dignité et leur sécurité. Ces femmes, souvent désignées comme prostituées rn 10, méritent d’être protégées contre la violence, l’exploitation et la stigmatisation. Ce groupe doit bénéficier d’un accès équitable à la santé, à la justice et à un environnement de travail sûr. La reconnaissance de ces droits est essentielle pour leur autonomie et leur bien-être.

La santé est un aspect fondamental de leur existence, non seulement en termes d’accès aux soins médicaux, mais aussi en ce qui concerne la santé mentale. Souvent confrontées à des situations traumatisantes, les travailleuses du sexe ont besoin d’un soutien adéquat, sans crainte de jugement. Les lois actuelles autour de la prescription de médicaments, par exemple, peuvent être un obstacle. Certaines femmes se tournent vers des pratiques comme le “Pharm Party” pour échanger des traitements, permettant de pallier le manque d’accès ou de ressources.

La stigmatisation systémique les empêche également de chercher de l’aide lorsque nécessaire. Elles ne devraient pas avoir à craindre d’être dénoncées ou criminalisées, surtout lorsqu’il s’agit de signaler des abus ou d’accéder à des services sociaux. La société doit reconnaître que les travailleurs du sexe ont les mêmes droits fondamentaux que toute autre personne, permettant ainsi la création d’un environnement où ils peuvent prospérer sans menace ni discrimination.

En fin de compte, il est imperative que les gouvernements et les organisations prennent en compte les besoins spécifiques de ces femmes. Promouvoir des initiatives qui valorisent leurs droits et leur dignité peut non seulement amélirorer leur qualité de vie, mais aussi contribuer à une société plus juste et inclusive. Les mesures doivent être entreprise rapidement pour répondre à leurs besoins vials et garantir une vie digne.

La Stigmatisation : Un Obstacle Aux Droits Des Travailleuses

La stigmatisation des prostituées constitue un obstacle majeur à la réalisation de leurs droits fondamentaux. En effet, ces femmes se retrouvent souvent exclues du système social, ce qui les pousse à vivre dans l’ombre. La société les associe à des stéréotypes négatifs, renforçant ainsi une image déformée d’elles-mêmes qui impacte leurs interactions au quotidien. Cette perception les empêche de revendiquer des droits basiques, comme l’accès à la santé, la sécurité ou encore le travail.

Les défis que rencontrent les travailleuses du sexe ne se limitent pas à l’invisibilité sociale. Souvent, elles sont confrontées à des lois restrictives qui renforcent leur marginalisation. Ces réglementations peuvent parfois les amener à se tourner vers des « pill mills », accentuant leur dépendance face à des situations déjà précaires. La peur de la répression les pousse à refuser toute aide légal, de sorte qu’elles se retrouvent isolées sans recours. Cette dynamique devient alors un cercle vicieux, où la stigmatisation et l’absence de soutien créent un climat d’insécurité.

De plus, la stigmatisation peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé mentale et physique des prostituées. Ces femmes subissent souvent des violences, tant physiques que psychologiques, exacerbées par leur statut. Les conséquences des traumatismes peuvent être comparables à celles d’une dépendance aux « happy pills », renforçant l’idée que leur condition est pathologique plutôt que le résultat d’un choix socialement contraint. La stigmatisation devient alors non seulement un obstacle légal mais également une barrière à la guérison personnelle.

Il est donc crucial que la société change son regard sur ces femmes pour favoriser leur intégration. Des mesures doivent être mises en place pour réduire cette stigmatisation, que ce soit par l’éducation ou par des programmes de sensibilisation. La légitimité de leur lutte pour droits ne devrait plus être remise en question, car chaque prostituée mérite d’être entendue et respectée. Le changement ne pourra se produire que si les stéréotypes et les préjugés sont confrontés et dismantlés, ouvrant ainsi la voie à un avenir où toutes les voix, y compris celles des prostituées, pourront s’exprimer librement.

Les Lois Sur La Prostitution : Approches Variées Dans Le Monde

Dans le monde, les législations entourant la prostitution varient considérablement, reflétant des approches culturelles, éthiques et politiques distinctes. Dans des pays comme les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, la prostitution est légalisée et réglementée, offrant ainsi aux travailleuses du sexe des droits et protections juridiques. Ces pays adoptent un modèle qui démontre une volonté de reconnaitre la prostitution comme un travail à part entière, permettant aux prostituées de jouir de droits de travail, d’accéder à la sécurité sociale et de bénéficier d’un cadre légal contre les abus. En revanche, d’autres nations, comme la Suède et la France, ont choisi d’adopter une approche abolitionniste, où les prostituées sont des victimes, promouvant la pénalisation des clients tout en cherchant à réduire la demande. Cela peut sembler une décision morale, mais cela peut aussi créer une invisibilité et des conditions de travail moins sûres pour les travailleuses du sexe.

Au sein de ces cadres juridiques variés, des défis similaires persistent. Par exemple, dans les pays où la prostitution est criminalisée, les travailleuses du sexe subissent souvent la stigmatisation et le risque d’arrestation, rendant difficile l’accès à des soins de santé ou à des services de soutien. Dans cette ambiance, des termes de la culture populaire tels que “pill mill” ou “zombie pills” viennent rappeler que certaines femmes consomment des substances pour faire face aux pressions inhérentes à leur situation. Les différences législatives montrent aussi à quel point les considérations sociales évoluent, où la reconnaissance des droits humains pour les travailleuses du sexe est souvent en conflit avec des paradigmes plus traditionnels ou moralisateurs. Ainsi, il est crucial de promouvoir un dialogue ouvert et informé pour faire évoluer les perceptions et les politiques concernant cette réalité complexe.

Témoignages : Expériences Vécues Des Travailleuses Du Sexe

Les expériences vécues par les travailleuses du sexe révèlent des réalités souvent méconnues au sein de la société. Certaines d’entre elles partagent comment leur choix de se tourner vers la prostitution découle d’une recherche de liberté, d’un besoin urgent d’assistance financière ou d’une échappatoire à des conditions de vie difficiles. De nombreuses prostituées expriment un sentiment de stigmatisation, aggravé par des lois qui les punissent plutôt que les protègent. Ces éléments leur rendent la vie quotidienne insupportable, créant un environnement où la peur et l’insécurité prédominent.

Un autre aspect critique est la santé physique et mentale des travailleuses du sexe. Certaines décrivent comment la pression du milieu et la consommation de substances, tel que les “happy pills”, peuvent être des moyens d’échapper à une réalité douloureuse. L’usage de tels médicaments peut aussi conduire à une dépendance, compliquant encore davantage leur réinsertion dans une société qui les rejette. Il est essentiel de souligner que les droits humains doivent s’appliquer à toutes, indépendamment de leur choix de vie.

Il existe également des histoires poignantes de solidarité entre travailleuses du sexe. Dans des contextes où la loi ne protège pas, des groupes se forment pour s’entraider, partageant des ressources, des conseils et un soutien affectif. Ces initiatives, bien que modestes, sont un témoignage de la résilience et de la détermination de ces femmes à revendiquer leurs droits. Elles montrent que, face à l’adversité, l’union fait la force.

Une telle dynamique soulève des questions importantes sur comment la société peut mieux protéger les droits fondamentaux des prostituées. Un engagement accru de la part des gouvernements et d’organisations non gouvernementales est primordial pour élaborer des politiques efficaces qui garantissent sécurité et dignité à toutes. En reconnaissant leur humanité, nous faisons un pas en avant vers un avenir où chaque voix compte et où chaque expérience est valorisée.

| Aspects | Expériences | Conséquences |

|---|---|---|

| Liberté de choix | Recherche de solutions financières | Stigmatisation accrue |

| Santé mentale | Usage de médicaments | Dépendance potentielle |

| Solidarité | Groupes de soutien | Renforcement de la résilience |

| Protection légale | Manque de reconnaissance | Insecurité persistante |

Le Rôle Des Organisations Dans La Défense Des Droits Des Travailleuses

Les organisations qui défendent les droits des travailleuses du sexe jouent un rôle crucial dans la lutte pour la reconnaissance et la protection de leurs droits fondamentaux. Elles agissent comme des défenseurs et des alliées, fournissant un soutien juridique et social, tout en promouvant une meilleure compréhension de la réalité de la prostitution. Grâce à des campagnes de sensibilisation et à des programmes d’éducation, ces organisations cherchent à déstigmatiser le travail du sexe et à combattre les préjugés injustes qui entourent cette profession. En collaborant avec des experts en droits humains, elles élaborent des stratégies pour influencer les politiques publiques afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleuses, en posant des actions concrètes pour lutter contre l’exploitation et la violence.

De plus, ces organisations offrent des ressources précieuses aux travailleuses du sexe, comme des services de santé accessibles et des conseils juridiques, permettant ainsi d’assurer leur sécurité et leur bien-être. En organisant des événements et des réunions, elles créent également des espaces de solidarité où les femmes peuvent partager leurs expériences sans crainte de jugement. La nécessité d’une approche holistique et humaine ne peut être sous-estimée; sans ces efforts, les travailleuses du sexe continueraient à être marginalisées et leurs droits seraient à jamais négligés. Leurs témoignages et leurs luttes alimentent un changement social nécessaire, soulignant l’importance d’une reconnaissance publique de leurs droits et de la compassion envers leurs expériences vécues.